あなた、甘党ですか?

私は大の甘党です。

冬になると自販機でおしるこやコーンスープを買ってよく飲みます。

ところが小豆やコーンの粒が缶の底に残ったりして「どうしたもんじゃろの~?」って思いませんか?

実は簡単な方法で缶の底に粒々を残さずに最後まできれいに飲むことが出来るんですよ。

本日はその方法についてお話ししますね。

あなたの参考になれば幸いです。

コーンスープ缶入り飲料の粒を残さない飲み方はこれ!おしるこにも!

缶入りのコーンスープやお汁粉のドリンクを粒々を缶に残さずにキレイに飲む方法があるんですよ。

その方法とはこれです。

缶の飲み口の下を凹ませる

では実際にやってみましょう。

自販機缶入りのコーンスープやおしるこを購入します。

缶の飲み口の1cmくらい下のところをテーブルの角などにぶつけます。

するとへこみが出来ます。

後は普通に飲むだけです。

ほら全部の粒が出て来ました。

ではなぜ飲み口の下を凹ませると粒が全て出て来るんでしょうか?

次の章でそれを解明します。

コーンスープやおしるこの缶を凹ませると粒が残らないのはなぜ?

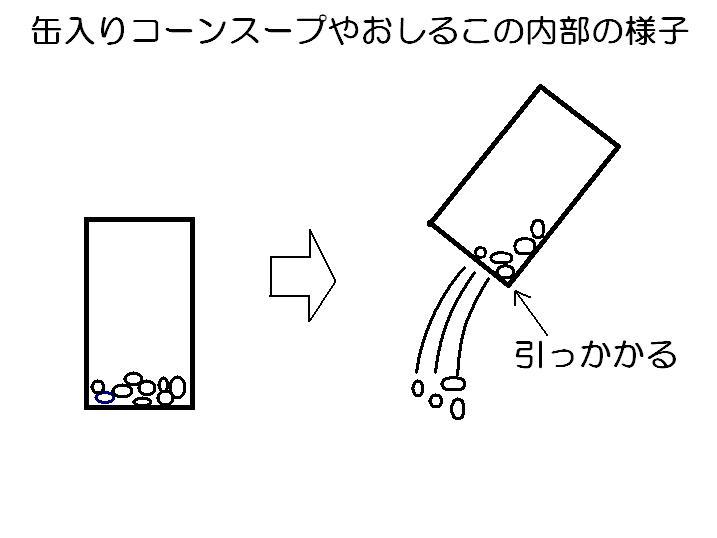

こちらが缶入りコーンスープの缶内の様子です。

缶入りのコーンスープやおしるこを普通に飲むと粒々は缶の側面を伝って移動し、飲み口のところに横一列に粒々が引っかかってしまうんです。

これが缶内に残ってしまう理由です。

この一度引っかかってしまった粒々を取り出すのは至難(しなん)の業(わざ)です。

缶の底を叩いてもなかなか出てきません。

最後の一口を飲むときに一気に缶を傾けて飲む人もいますがこれも上手くいく確率は低いです。

なぜならば粒々は缶の側面をゴロゴロと転がって流れていくからです。

一旦引っかかってしまえば缶を振ったり底を叩いたりするしか手はなく、それでも出て来なくて諦めてしまう人のなんと多いことでしょうか!

でもこの残った粒々がもったいないですよね~!

「食べ物を粗末にするんじゃない!」とおばあちゃん叱られそうです!

こうなったらもはや缶切りでフタを全開にしてお箸(はし)でつまみ出すしか方法はありません。

でもこれは仕方ありません。

だっておばあちゃんが生きている時代には缶入りのおしるこなんてなかったからです。

もしも今の時代におばあちゃんが生きていたら、缶切りを使わずに最後の一粒まで飲み干す知恵を教えてくれたに違いありません。

そこで現代のおばあちゃんの知恵袋が何かと言えばこのインターネットです。

インターネットは本当に便利で誰かが「こうやったら上手く行ったよ!」と言う情報をアップすればまたたく間に世界中に広がります。

しかも時間を超越するので永遠に残ります。

これこそがインターネットのすごいところですね。

いやはや便利な世の中になりましたねぇ~!

このようにしてネット上にこの缶入りのコーンスープやおしるこの粒が残らない飲み方が公開されたんですね。

最初にこのことを発見した方が誰なのか今となっては分かりませんが、知恵だけは残っていきます。

話しが横道にそれてしまいましたが元に戻します。

缶入りのコーンスープやおしるこを飲む前に飲み口の下1cmのところに凹みを付けると、普通に飲むだけで粒々は残らないんです!

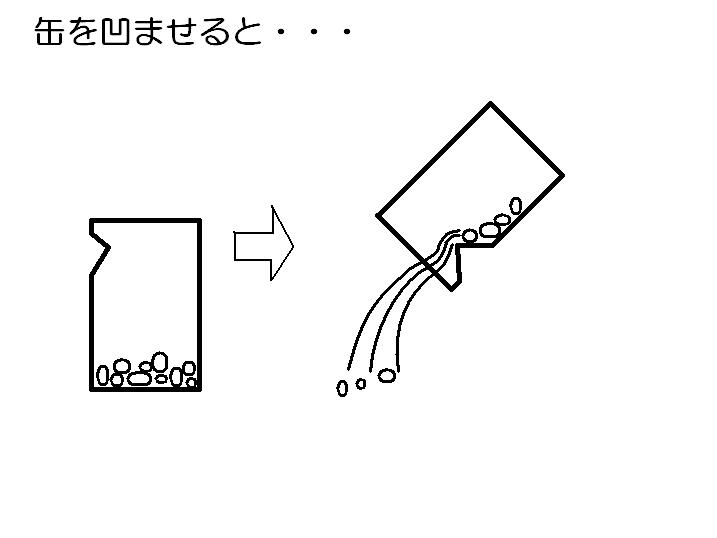

その理由は下記の図で説明出来ます。

缶の中の粒々は缶の側面を伝って缶の底から飲み口の方へ移動していきます。

そのとき、缶の側面に凹みがあると粒々が坂道を登って行きます。

実際には下に落ちていくだけなんですが・・・

そして凹みの頂点を越えると放物線を描いて自由落下していきます。

この「放物線を描いて自由落下する!」がミソです。

そうなんです。

放物線を描いて自由落下した先にあるものは飲み口の穴なんです!

粒々の気持ちにしてみればどこにも引っかかる場所がなくて出て行かざるを得ないって事です。

このことを最初に発見した人は凄いですよね!

流体力学の物理学者、または失敗からヒントを得た発明家のどちらかでしょうね。

粒々の残らない製缶技術の開発!

粒々が缶の中に残ってしまってイライラしてしまうのは最後の一粒まで味わいたいという消費者の欲求です。

この声は必ずメーカーに届きます。

でもなぜ未だに粒々の残らない缶の開発が進んでいないのでしょうか?

それは現在のところコストが掛かりすぎるからです。

しかし近い将来このヒントは製缶技術に生かされて「粒々の残らないのが当たり前!」そんな時代が来るはずです。

その昔キリンのファイヤという缶コーヒーが一世を風靡(ふうび)しました。

その理由は手触りにこだわったことです。

その当時缶コーヒーの表面はツルツルしたのっぺらぼうでした。

ところがキリンの開発者は「ジッポライターのような重厚感を!」と缶の表面に凹凸をつけました。

社内ではほとんどの役員が反対したそうです。

だって表面にデコボコをプレスするコストが余計に掛かっているからです。

ところが実際に販売してみると大成功!

その後多くの他の飲料メーカーがこぞってマネをしました。

今や缶コーヒーの表面に凹凸のないデザインを探すのが難しいくらいです。

なので粒々の残らない製缶技術が世に出るのは時間の問題です。

明日か?

明後日か?

もしかしてあなたが開発しますか?

と、いろいろ考えていたらもう既に数社から粒の残りにくい缶が開発されていました。

私のおすすめは伊藤園です。

一番粒が残りにくいと感じました。

缶の形も上記の説明図に一番近い形です。

|

|

まとめ

本日は缶入りコーンスープやおしるこの粒々が缶内に残らない方法についてお話ししました。

ポイントは飲み口の1cm下をへこませるでしたね。

流体力学を上手に応用したとても賢い方法ですよね。

あなたの参考にしてください。

日本昔話の中に「豆粒ころころ」という物語がありますが、その中で正直爺さんの「一粒の豆も粗末にしちゃいけねぇ!」というセリフがあります。

それを真似して・・・「缶入りおしるこの飲み口に残った粒々も粗末にしちゃいけねぇ!」

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/174a762b.c01c7898.174a762c.f1e32a7b/?me_id=1244927&item_id=10001978&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmiyazakisan%2Fcabinet%2Fdrink_001%2Fitoen%2Fdainagon-shiruko.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmiyazakisan%2Fcabinet%2Fdrink_001%2Fitoen%2Fdainagon-shiruko.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)